皆さん、年末はいかがお過ごしでしょうか。

もうすでに雪山に入っている方もたくさんいらっしゃるのでしょうね。

とても羨ましく思いつつも、都心の寒さでさえ億劫になっている年の瀬です。。

さて、昨年12月にオープンいたしましたatelier gallery。

2013年は2月、3月、4月、5月、7月、8月、10月、11月は3日間ずつ、

12月は個展開催で13日間、延べ37日間オープンいたしました。

本当にたくさんのご来場をいただきました。

皆さんどうもありがとうございました。

「今日はパンにする日」

「hase展」

前半は静かに始まったatelier galleryでした。

高里の銅版画や、ケルン展を行うきっかけになった2体のケルンの彫像などを展示しました。

中盤の夏に入ると、7月はやきものyokoyamaのおふたりをお迎えして、

スペソーからは秀野の木のカトラリー、高里の木版画が並びました。

8月は名古屋の名ギャラリーhaseの店主浅井さんセレクトの、その名もズバリ「hase展」。

以前blogでもご紹介した超新星の福田匠さんをはじめ、植物画の奥原しんこさん、

金属の秋野ちひろさん、陶芸家の一柳京子さん、山本亮平さん、平松壯さん、

そしてガラスの小口さんの作品たちが並びました。

7、8月の6日間だけで、この閑散とする久地に200名近い方がお越し下さいました。

「かけら」ワークショップ

「球体関節人形展」

「aroma theraphy」ワークショップ by kuku

後半は10月の「かけら」ワークショップ、11月の「球体関節人形展」と続き、

12月の「金属の像刻花」、大橋さんの「アロマワークショップ」と、

時間が駆け足で過ぎ去っていくように思えるほど盛りだくさんでした。

2001年にspecial sourceを始めて一回りした昨年末にオープンしたatelier gallery。

いささか不安な要素もありましたが、

皆さんのおかげで無事1周年を迎えることができました。

オープンしている日には、とても楽しいひとときをいただいてどうもありがとうございました。

2014年も皆さんとゆっくりできる時間を楽しみにしています。

カテゴリー:atelier gallery

投稿日:2013年12月31日 11:53

いよいよ年の瀬ですね。

僕は毎年、12月も中盤を過ぎるとなんとなく気持ちが落ち着いてきます。

年内に納められる仕事を受けるのは11月前半までがリミットですので、

基本的に来年納めるための過程であったり、打合せであったりが主になり、

お正月を挟むことで皆さんが動かなくなることも相まって、

もろもろの事案に左右されることなく日々を過ごせるこの季節がとても気に入っています。

年内に片付けられることは片付けておきたい、大掃除はくまなく隅々まできっちりやっておきたいetc…..

年明けの方が時間の流れ方はゆっくりだと思うので、

年明けに分散してゆっくり片付けるのではだめなんでしょうか。。

僕は気持ちを整理するのが大事だと思いますので、身の回りのことくらいは、

引渡しなんかのおしりみたいな期限は決めないでおきたいと、常々思っている年末年始です。

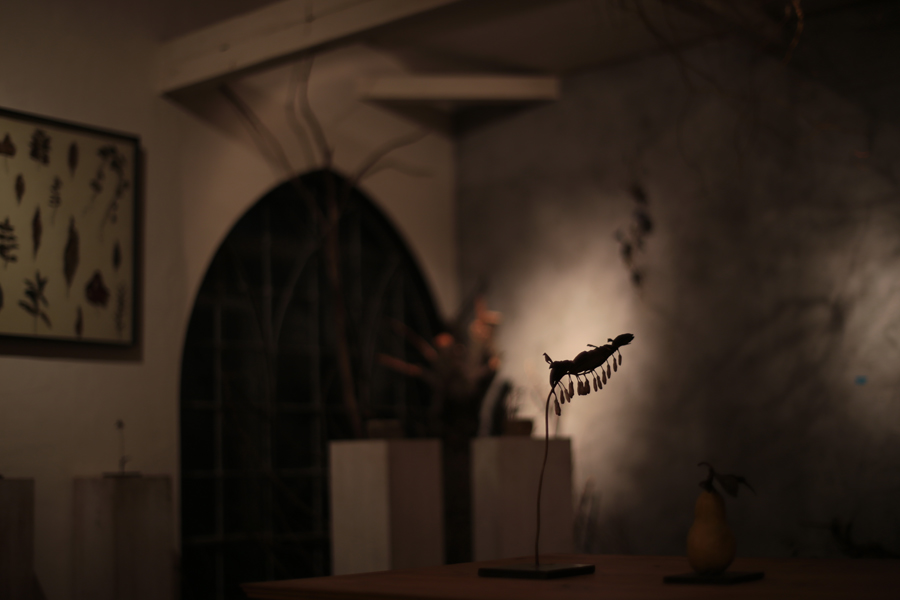

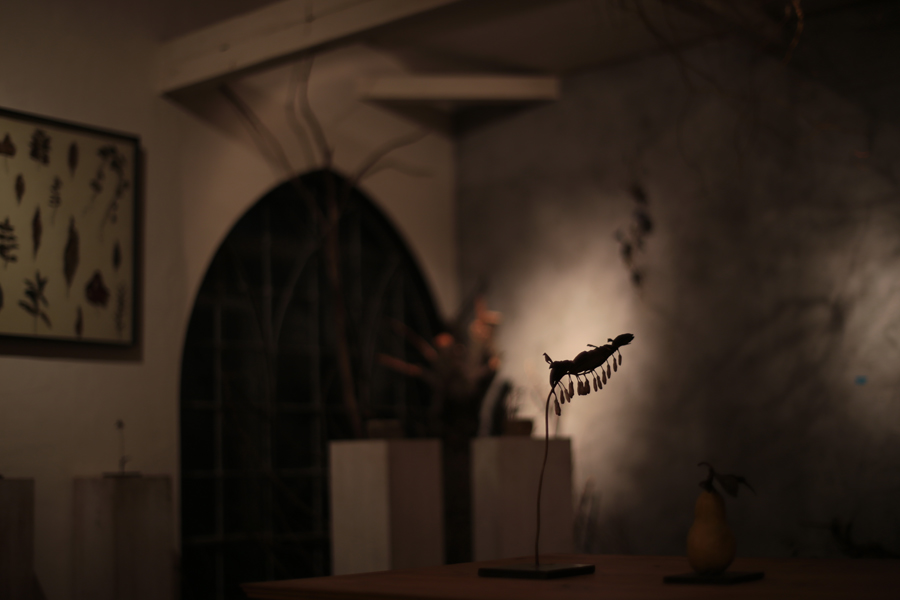

12月はのべ13日間にわたって「金属の像刻花」を開催しました。

このタイトルは、2011年に名古屋carafeさんでの「春を謳う花」で、

DMに掲載されていた言葉です。

金属の植物シリーズで端的に表現出来る、なにかいい言葉はないかと考えていましたが、

「金属の像刻花」という言葉を見つけて、すんなりと決められました。

ただ、英語表記する場合にはなかなか「像刻」という言葉をうまく表せなくて困っています。

「metal flowers」「metal plants」あたりがシンプルでいいのでしょうが、どうでしょうか。。

どなたかうまい表現を思いつく方はご一報ください。

前置きが長くなってしまいましたが「金属の像刻花」、大変多くの方にご来場いただきました。

皆さんお忙しい中、どうもありがとうございました。

今回もとても楽しいひとときを過ごすことができました。

「物質の循環3 ケルン」、「fragments」、そしてこの「金属の像刻花」。

2013年はそれぞれ3つの空間で個展を行いました。

作品ありきだけではなく、

空間全体で作品ひとつひとつを見せていくというスタイルが、

自分たちの世界観を伝えるために最も重要なことだということが、

再確認することが出来たのではないかと思います。

atelier galleryやhikeさん、haseさんのような空間以外でも、

carafeさんのようなインテリアショップや、

GEODESIQUEさん、GASA*さんのようなファッションブティックでも、

そしてホワイトキューブに囲まれたような現代アート的な空間であったとしても、

同じように表現することが大切だということを学んだ1年でした。

3回の個展をはじめ、atelier galleryでもたくさんの方に作品を閲覧していただくことができました。

重ねて御礼申し上げます。

作家としては、そのことが一番モチベーションを高めてくれるエレメンツです。

先の見えない白霧の中をひたすら彷徨うことになっても、

待っていてくれるからこそ、様々な状況に向き合っていけるのだと思います。

2014年はどんな作品を作ることができるのかとても楽しみです。

すっかり1年の締めくくりのようになってしまいましたが、

次回atelier galleryの1年を振り返って締めくくりといたしたいと思います。

カテゴリー:atelier gallery

投稿日:2013年12月29日 18:54

一度は役目を終えて姿を変え、

ともすれば見過ごされてしまうような、小さなかけら。

そこには完璧ではない、果敢ない美しさがあります。

かつての姿を記憶しながら宝石のように輝きだすかけら。

不完全な一片から受け継がれていく生命の輪廻。

9月に名古屋にて行われた「fragments」。

一昨年の春に、はじめて東京以外で個展をさせていただいてから、

carafeさんでは2回目となりました。

今回は昨年夏の「around the sea」に続いて高里との二人展でした。

「fragments」では、新作のA3サイズの金属の植物フレーム作品を24枚、

ケルンを数点と彫像、蝶のケースなどを出展しました。

今までと違って、額縁いっぱいになるようなものではなく、

余白を多めにとって、不完全なかたちとして残った植物を制作しています。

すべて同じサイズのものを並べるというのも初めての試みでしたが、

やってみてとても収穫の多かったディスプレイでした。

冒頭の今回のコンセプトは、高里が考えたものです。

高里は陶器でかけらを表現しました。

アクセサリーブランドLucchiとして活動して16年。

GASA*さんのアクセサリーなども手がけさせていただいていますが、

今年は銅版画や木版画も制作して新しい方向性を模索していました。

陶器でのかけらたちはこの「fragments」でひとまず一区切りしますが、

来年はatelier galleryにて春頃になると思いますが、

Lucchiとしてはおととし2011年以来の新作発表会を開催する予定です。

皆さまも是非お越し下さい。

2011年春のcarafeさんでの「春を謳う花展」で久しぶりに名古屋に訪れてからというもの、

昨年に施工したギャラリーhaseさん、

そして今年もhaseさんの2階のà l’étageの施工と、この「fragments」。

毎年名古屋に伺うようになっています。

atelier galleryでの「There by the Grace of God」、「金属の像刻花」でも、

名古屋方面から多くの方にお越しいただいていますが、

皆さんcarafeさん、haseさんにて作品をご覧になっていらっしゃいました。

大変ありがたく思っています。

いつもどうもありがとうございます。

今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

カテゴリー:exhibition

投稿日:2013年12月28日 9:37

先日無事終了いたしました「金属の像刻花展」。

事前にアポイントメントをいただいていた方に25日のクリスマスにお越しいただきまして、

atelier galleryはまた日常に戻り、作業場へと姿を変えました。

皆さまどうもありがとうございました。

2013年はatelier galleryオープンに伴い毎月いろいろな方にご来場していただいて、

one-offやスチールサッシなどのオーダーや、

スペースプロダクトも数件手がけさせていただいて、

大変充実した毎日でした。

そんな中、地道にだいちゃんの目を盗んでは作品制作に励み、

今年は3回の個展を開催しました。

今回は6月末から7月中旬まで中目黒は東山のHIKEさんにて行った、

「物質の循環展3 ケルン」を振り返りたいと思います。

ご存知の方も多いと思いますが、

金属の植物作品が生まれたのは第一回目の「物質の循環展」でした。

HIKEさんにはスペソーを始めてすぐの頃から懇意にしていただいていて、

僕が彫刻を彫りはじめた最初の「the Holy statue(2007)」を大変気に入られて、

「自然との共生と物質の循環」をテーマに、「物質の循環展」を開催させていただきました。

第二回目は里山の記憶の断片をコンセプトに植物だけではなく蝶などを制作しました。

今回の3回目は、金属の植物とはまた違ったアプローチで「自然との共生と物質の循環」を捉え、

「ケルン」という”自然にありながら人為的に作られて存在するもの”を制作しました。

山を登ると道中や山頂などで石が積み立てられた様々なかたちをした石塚を見ることができます。

道標や記念として積み上げられたものですが、小さな石を重ねた拳くらいの大きさのものや、

背丈を超えるような大きなものまで、山々によって種々多様です。

それらをケルン(cairn)と呼びます。

HIKEさんの影響で山に入るようになってから数年、

今年は本格的に山に登るようになりました。

以前も書きましたが、「ケルン展」でのコンセプトは、

僕とHIKEさんの双方で考えたものでした。

人はなぜ山に登るのか。

「Because, it is there.(そこに山があるからだ)」

かつてジョージ・マロニーがエベレスト登頂前に語った有名な言葉ですが、

山に登る理由とは無数にある山と同じように、それぞれ多種多様であるように思います。

達成感がもたらす至福、克服から生まれる自信、自然との対話、

文明の及ばない太古の姿から得る泰然自若、宇宙に近づくことによるカタルシス….

大きい山小さい山、高い山低い山、

急だけどまっすぐな道、なだらかだけど曲がりくねった道、

見通しはいいけれど崖ばかりの道、先は見えないけれど森や生きものに囲まれた道….

なんだか人生そのもののような気がします。

人生にいろいろな紆余曲折があるように、山も思い通りにはさせてくれませんから。。

そんな山登りの道中に、普遍的で寛容で純粋な存在を目にすることがあります。

もちろん自然が作り出したものがその大多数を占めますが、

だからこそより際立つ、人為的なかたちをしたもの、それが『ケルン』です。

ケルンは山頂に近づけば角がある岩石で、麓に近づけばまるい石ころで積まれたものになります。

おそらく、ケルンの年季の入り具合から察すると、

太古からそれを積み上げるという習慣が、人にはあったのだと思います。

一見、自然と一体になって、思考の入り込む余地などないように思えますが、

それらケルンには、独自の哲学と思想が感じられます。

ひとつひとつの石は、物質として存在している具象的なものですが、

積み上げられたそれは、精神の尊厳であり、物質としての仮象であるような、

抽象的なシンボルに僕には見えました。

自分が一番上に積んだものも、また誰かが上手に積み重ねていきます。

それでも人が積めるような小さな石は崩れ落ち、自然が積み重ねた大きな石は動きません。

所詮、人間ができることは限られているのかもしれません。

この都会では、僕らひとりひとりがそれぞれケルンなのかもしれません。

ひとつの目標、意志や理念に辿り着いたとき、そして向かうとき、

またケルンをひとつひとつ積み重ねていきます。

指標になるべく事象がどうあるかによって、人生の豊かさは変わってくるのかもしれません。

宇宙に近づくための羅針盤 ケルン

山や森の精霊たちが宿る ケルン

数々のドラマや輪廻を刻んだ 山の道標

「物質の循環展3 ケルン」では、実際に山にあった流木を彫刻してケルンをひとつずつ制作しました。

多くの方が「これは石ですか?」と尋ねられていたようですが、すべてにのみを入れています。

ひとつひとつはなんでもないただの石ころですが、積み重ねることでその存在感が増すケルン。

人と人、自然と人とのつながりを感じさせ、「自然との共生と物質の循環」という主題に対して、

また新しい答えを運んできてくれました。

この「ケルン展」ではいつものカタログではなく、ポスターを制作しました。

現在少しずつ時間を作って、25のケルンそれぞれの持つ哲学思想とストーリーなどを書き綴った、

ノベリティーのカタログを制作しています。

ケルンをお持ちの方には、完成次第お送りさせていただきますので、

どうぞお気を長くしてお待ちくだされば幸いです。

次回の「物質の循環展4」はまだ何も決まっていませんが、

またHIKEさんにて開催させていただく予定です。

時期的に冬山シーズンはHIKEさんが忙しいので難しいかもしれませんが、

なんとなく晩秋から冬の時期が、「物質の循環」には合っているような気がします。

その時はどうぞ宜しくお願いいたします。

カテゴリー:atelier gallery

投稿日:2013年12月26日 10:17

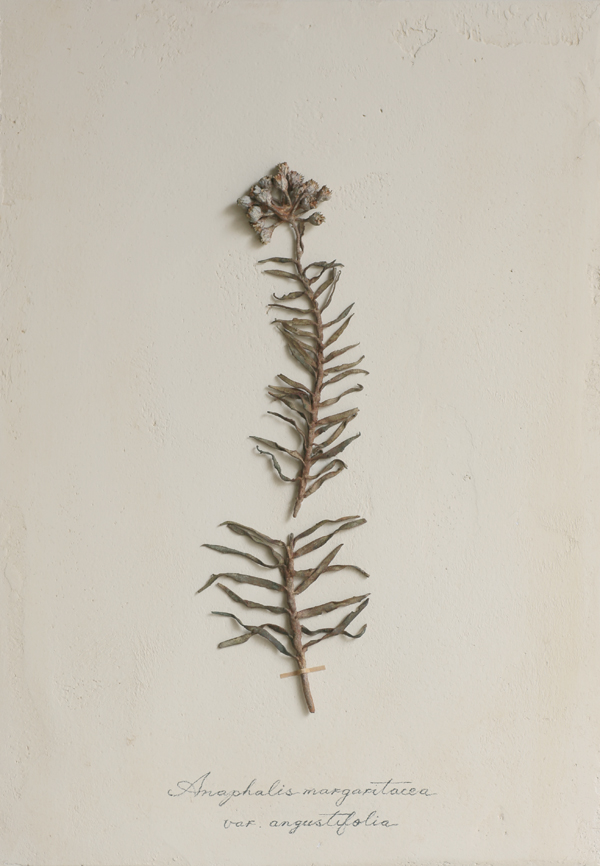

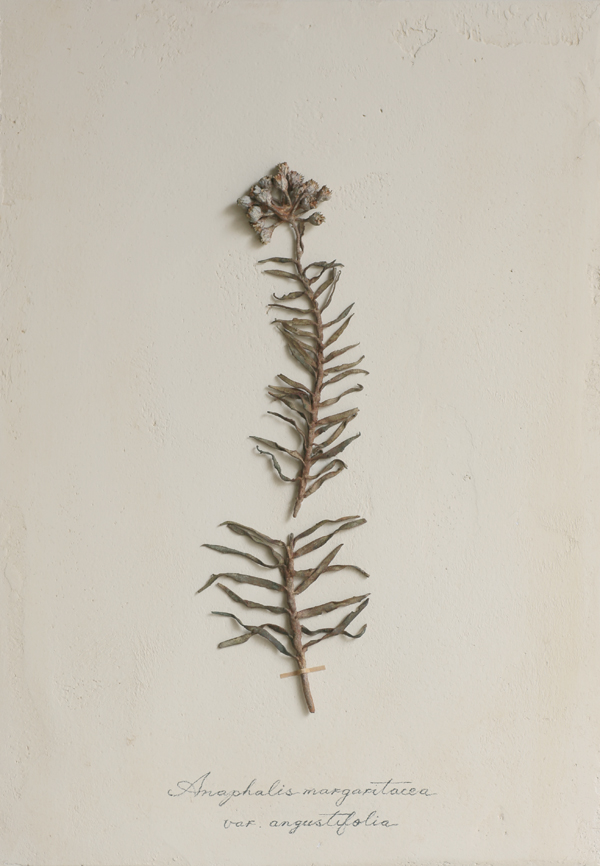

夏山に年々加わる混雑に辟易させられる意識の反動からか、

静かな季節の山へと気持ちが赴く初秋の頃。

そこはかとなく夏の名残をとどめているこの季節には、

微妙で繊細なドラマが待っている。

立山雷鳥沢に向かう途中に、

山母子の群生が見られる場所がある。

この花の白い花びらに見えるのは総包片で、

花弁は中央に散房状に開いた黄色い頭花である。

種小名にあるmargaritaceaは、

「真珠のような」という意味を持っている。

去りゆく季節と迎える季節が同居し、

時に棲み分けて融け合い、

交じり合う初秋の日暮れ。

あかあかと夕陽が照らし、朱に燃えるくさむらの中、

静かに寄り添う真っ白で小さな山母子たちは、

その名の通り、真珠のような輝きを見せる。

キンとした澄んだ空気が舞い降りる紫紺の稜線とともに、

しっかりと季節を呼び、

ひっそりと秋の山路を飾る季節のコサージュ。

細葉山母子

Anaphalis margaritacea var. angustifolia

『金属の像刻花』出展作品

frame of metal plants : w285h400t44

『金属の像刻花』

昨日中日のアロマテラピーワークショップも大変盛況をいただきました。

どうもありがとうございました。

会期中盤は本日15日、明日16日(月)のオープンとなっております。

慌ただしい年末の時期ですが、

ご興味の方ございましたら是非ご覧頂ければ幸いです。

展示会DMなどの詳細は下記をご覧下さい。

http://specialsource.jp/myblog/2013/11/25/「金属の像刻花展」/

カテゴリー:exhibition,金属の植物

投稿日:2013年12月15日 13:39

12月のatelier gallery「金属の像刻花」、

会期中盤は、週末14日(土)から16日(日)のオープンとなります。

14、15の2日間、11:00~13:00の間に開催されるアロマテラピーワークショップ。

1年間の疲労がたまりにたまってしまい、

自律神経がイカレてしまってなかなか戻らない12月の落ち着かない日々ですが、

この2日間はatelier galleryに精油の香りが広がり、

とても癒される空間になります。

香りを身体全身に満ちさせて、緊張を解きほぐした後は蜜蝋クリームを作ります。

上の写真はお持ち帰り頂くものとレシピです。

実際に作っていただく蜜蝋クリームは下のような仕上がりになります。

そしてティータイムには、オイルを用いたハンドトリートメントを施術していただきます。

14日(土)は定員超過となっておりますが、

15日(日)は若干名ご参加頂けます。

募集の締め切りは明日13日(金)までとなっております。

募集要項などの詳細は下記をご覧下さい。

http://specialsource.jp/myblog/2013/11/22/12月のatelier-gallery-workshop-2%E3%80%80『アロマテラピー』/

今回、このワークショップに併せて制作した大判の「The Herbal leaves」。

37種のハーブの葉をガラスの中に閉じ込めました。

ハーブの葉を眺めながらアロマの香りとともにリラックスしたひと時をお過ごしください。

「The Herbal leaves」

w1400h800t50/24kg

「金属の像刻花」出展作品

カテゴリー:atelier gallery

投稿日:2013年12月12日 18:19

昨日より「金属の像刻花」がはじまりました。

昨日も多くの方にお越しいただくことができました。

本当にどうもありがとうございました。

2013年最後のatelier galleryは3週に渡っての土日月、のべ9日間オープンいたします。

どうぞ宜しくお願いいたします。

今回は「金属の像刻花」というタイトルが示すように、

和名を持つ草花を制作しています。

日本原産とは限りませんが、古くから日本で親しまれている花たちです。

私見で申し訳ありませんが、西欧の芸術、美というものは、

おそらく人間があってその上に個人という自己を確立してきたように思います。

一方日本では、人間ではなく自然ではなかったか、と感じます。

自然と寄り添い調和していく中で美という境地が生まれ、

自然に対して人間の心を介在させることによって、

自然に宿る意志を美というものまで到達させました。

西欧の芸術との決定的な違いは、そこにあるのかなと考えています。

枯れた花、虫の喰った葉、鳥たちが喰い散らかした実の中にも、

自然が垣間見せる真実の顔があり、その一瞬をとらえる。

かの千利休がもたらした侘び茶の美意識、

どんな名もなき花にも神が宿ることを見出したその革命的な理念は、

西洋化された現在の日本にも脈々と受け継がれています。

「金属の像刻花」は、世界中どこの土地へ行っても受け容れられるようにありたいと考え、

欧米のステンドグラスを用い、ソリッドな鉄のフレームの中に納め、

博物学的な姿に草花を閉じ込めるという、西洋の様式を意識して作られています。

今回の和名を持つ草花たちは、以前からatelier galleryの洋の空間に、

和テイストを強くもつ花たちがどう見えてくるのか、

グローバルな視点を養う上で、まず日本の作家としての自然美の捉え方や、

客観的な視点を理解したいと考えていたところからモチーフに選定しました。

「金属の像刻花」は明日9(月)、来週の14(土)15(日)16(月)、

再来週の21(土)22(日)23(月)のオープンとなります。

その他の平日は、作業着でのお出迎えになってしまいますが、

事前にご連絡いただければ調整が可能な日もございますので、お気軽にご連絡ください。

カテゴリー:exhibition

投稿日:2013年12月8日 18:22

明日7日(土)より始まります展覧会『金属の像刻花』。

気付けば2008年から6年間、毎年年末に個展を行っています。

今年こそは年末はやめようと毎年思うのですが、なかなかどうして、難しいようです。

皆さんにはいつも本当に感謝してもしきれません。

始まる前に言うのもなんですが、どうもありがとうございます。

明日の7日は、atelier galleryのオープン1周年となります。

昨年のオープンの際にもお世話になりました、

アップルヒルズテーブルの落合明子さんのお料理を、

夕刻よりご用意させていただきます。

毎年は厳しいと思いますが、今回は節目ということでございます。

次は10周年でしょうか。。頑張りたいと思います。

そういうことで、明日のみ12時から21時頃までのオープンとなっておりますので、

お仕事帰りに少しお時間ございましたらお立ち寄りくださいませ。

中日14(土)15(日)に行いますアロマテラピーワークショップ。

14(土)は定員となりましたが、15(日)は引き続き募集しております。

募集要項などの詳細は下記をご覧下さい。

http://specialsource.jp/myblog/2013/11/22/12月のatelier-gallery-workshop-2%E3%80%80『アロマテラピー』/

カテゴリー:atelier gallery,exhibition

投稿日:2013年12月6日 21:11